Mio padre si chiama Romeo ed è il gemello di mia zia Giulietta, che ci ha lasciato già tempo fa.

Che fossero in attesa di due gemelli, i genitori lo scoprirono alla loro nascita, a Napoli, nel lontano 1928.

Non avendo pronto il nome per ben due neonati , seguirono il suggerimento dell’impiegato dell’anagrafe e li chiamarono, appunto, Romeo e Giulietta. A ripensarci, questa prima atipicità della famiglia Tessier, in cui i nomi maschili che si erano succeduti per almeno otto generazioni furono prevalentemente Salvatore, Pasquale e Gaetano, avrebbe potuto far presagire il loro sottile – ma non troppo – discostarsi dai cliché dell’epoca in alcune manifestazioni della vita. Tra queste la cucina.

Solitamente, mio padre lasciava a mia madre, Liliana, le incombenze culinarie quotidiane ma, in occasione di visite di parenti e amici, o quando andavamo al Porto di Anzio per acquistare cassette di pesce direttamente dai pescatori, si trasformava in Chef, relegando mamma, me e mia sorella Luciana ad assistenti semplici.

Il fatto era che le quantità di cibo da gestire prima e preparare poi erano notevoli (tanto quanto il ripristino di condizioni di normalità della cucina dopo lo svolgimento delle operazioni) e nessuno, tranne lui, si divertiva molto. Ciò che accomunava le diverse preparazioni culinarie era la farina, impiegata solitamente per i dolci o per la frittura del pesce, la cui cottura si rivelava sempre un po’ laboriosa e soprattutto scomoda. Ovviamente l’occasione di “pasticciare” si presentava anche a Natale e a Pasqua, quando la preparazione di struffoli o pastiere diventava industriale per poterne fare dono ad amici, parenti e a tutti, dico tutti, i condomini della palazzina in cui vivevamo e tuttora vive mio padre.

Lui pensava che le sue pastiere fossero le migliori del pianeta e gli bastava che ciò gli fosse riconosciuto – più volte, a dire il vero, anche nei giorni a seguire - per essere contento. Ogni anno, quindi, a Pasqua c’era il rito della ricerca del grano, del cedro candito, dell’acqua di millefiori, degli ingredienti e degli aromi più tipici… a volte la ricerca era infruttuosa perché iniziava troppo tardi, ma la torrefazione di famiglia, esistente ancor oggi, aveva quasi tutto il necessario e mio padre tornava immancabilmente a casa con un consistente bottino. Ciò che mancava (ma accadeva molto, molto raramente) era sostituito con un altro ingrediente “simile” oppure semplicemente omesso, spacciando la cosa per una scelta voluta, di cui mio padre si convinceva molto velocemente, che dava un tocco in più al dolce.

Una volta ottenuti tutti (o quasi) gli ingredienti, cominciava a fremere e non vedeva l’ora di mettersi all’opera. Noi “assistenti”, ma soprattutto mia madre, non eravamo motivate quanto lui perché la maggior parte dei nostri compiti si riduceva alla bollitura del grano, allo sminuzzamento dei canditi e al controllo della cottura in forno (che, moltiplicato per la quantità di pastiere cui accennavo prima, significava gestione di pentole enormi dove rimestare il ripieno e lunghe attese di ore e ore) e quindi impiegavamo un po’ di tempo a rassegnarci all’idea.

Nella Pasqua dei miei ricordi c’è la nostra famiglia riunita intorno a un “progetto” solo paterno, gusci di uova, nuvole di farina depositata ovunque, pentole gigantesche, canditi mangiucchiati, dita nell’impasto, zucchero a velo... E malumori latenti, nervosismo, una cucina irriconoscibile e la stanchezza che aumentava con il trascorrere delle ore. Ma, anche se a noi assistenti figlie la pastiera non piaceva particolarmente, devo riconoscere che il risultato di tanto lavoro era sempre ottimo e apprezzato.

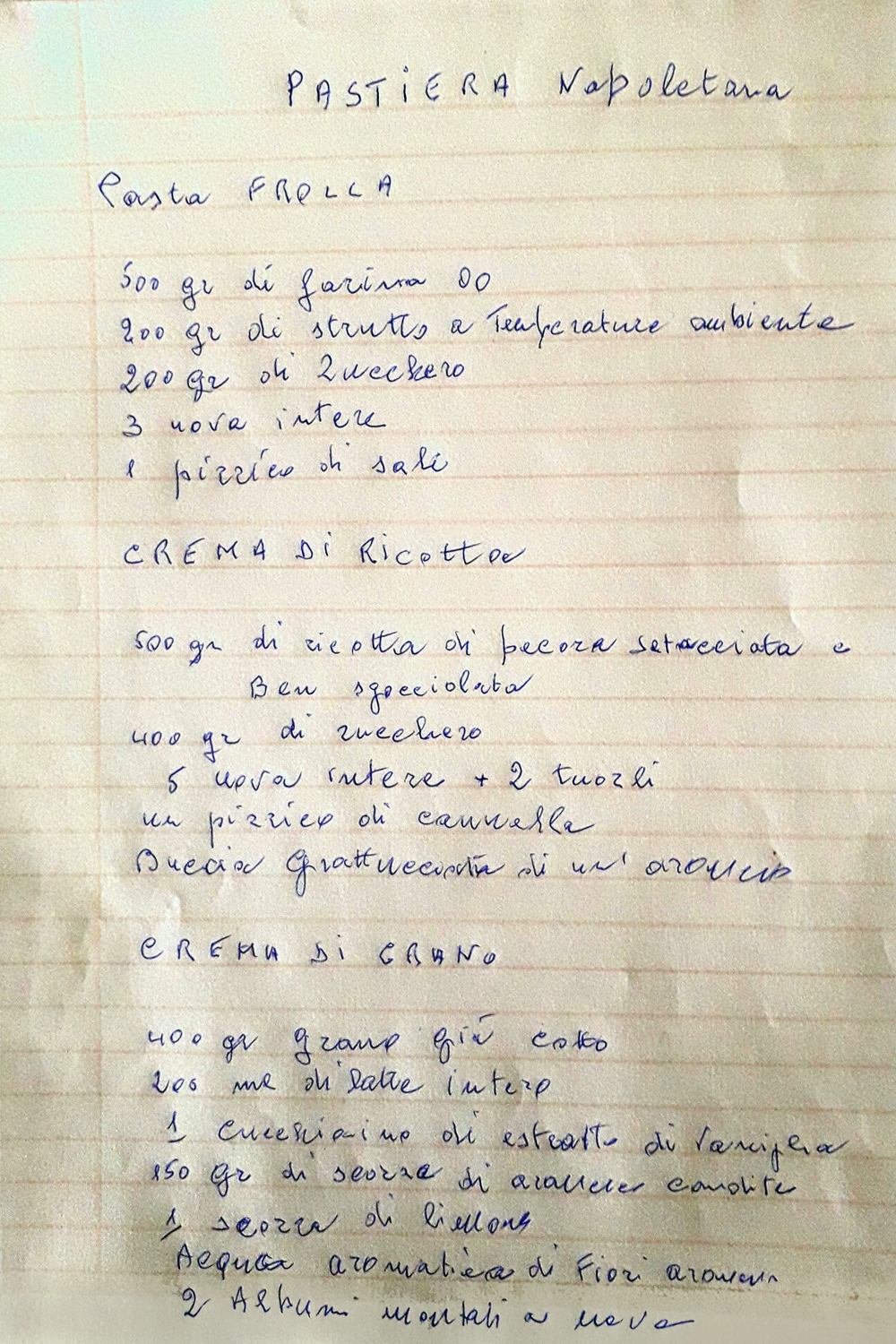

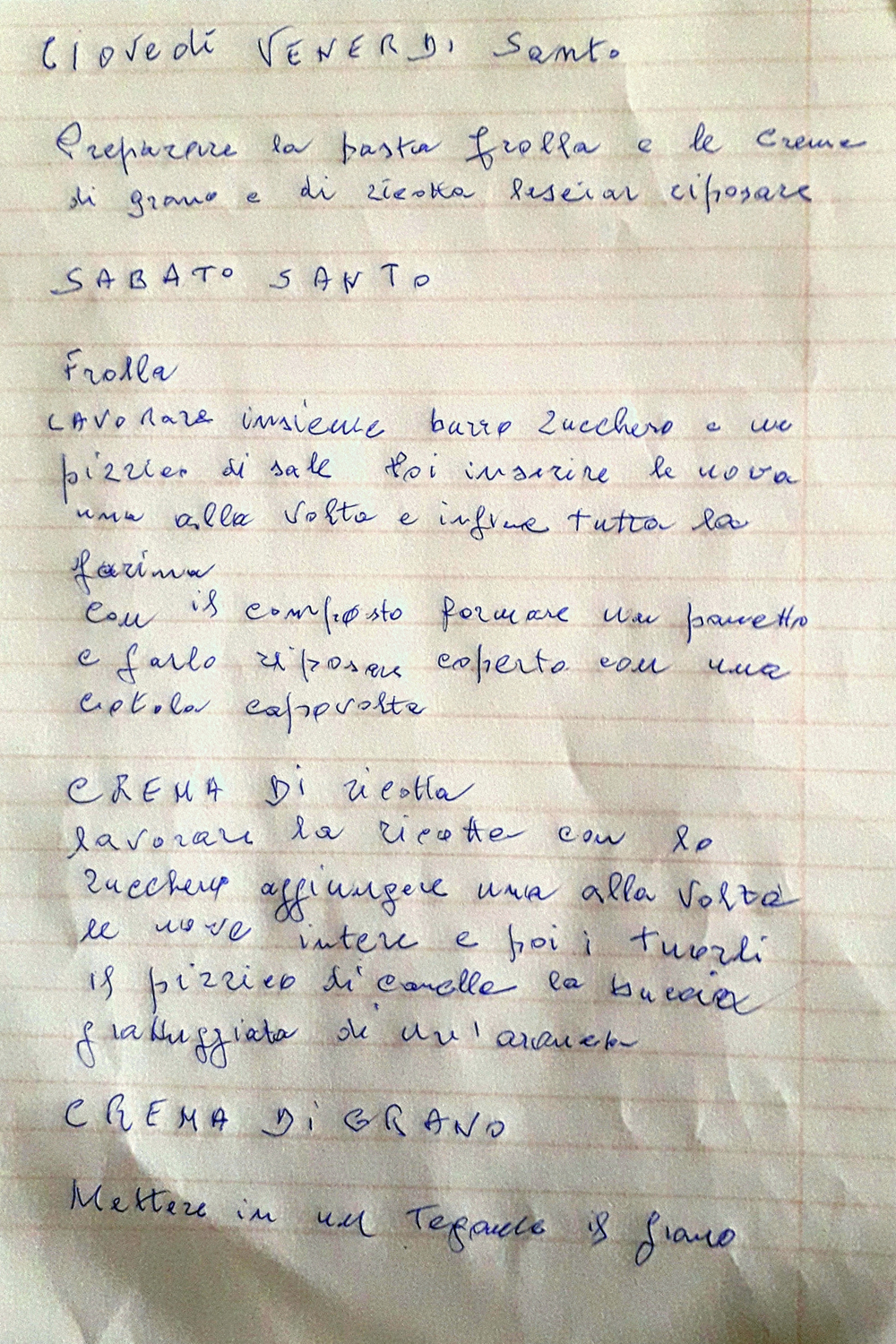

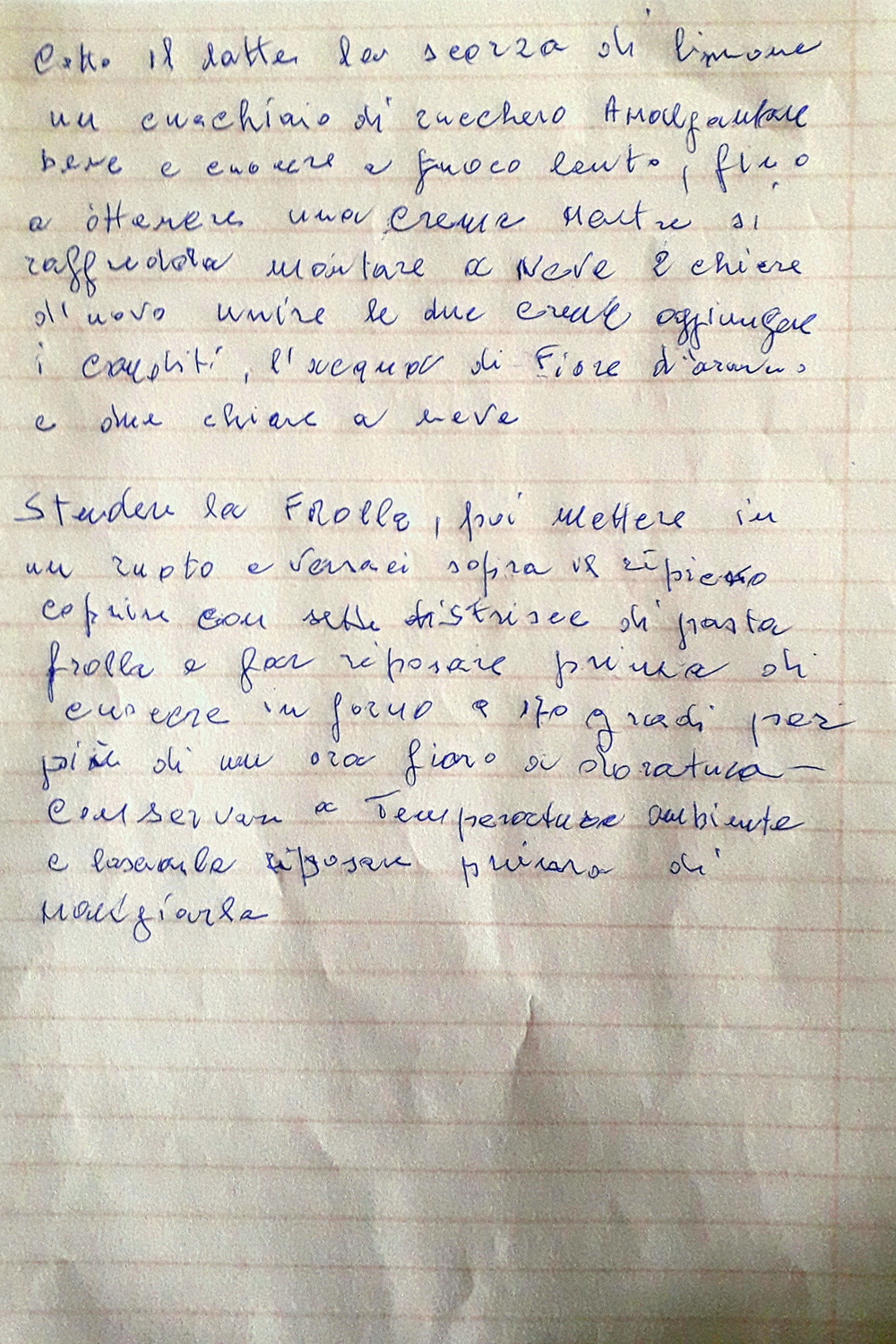

Il profumo che si diffondeva per la casa era intenso e meraviglioso, preannunciava ai vicini l’arrivo della loro pastiera e a noi di una festa. Mi regalava un qualche senso di famiglia. Forse non quella della pubblicità, ma di una famiglia. E resta ancor oggi. Quella quassù è la ricetta, scritta da mia madre, Liliana, che più o meno, si seguiva in casa Tessier-

© Tutti i diritti riservati